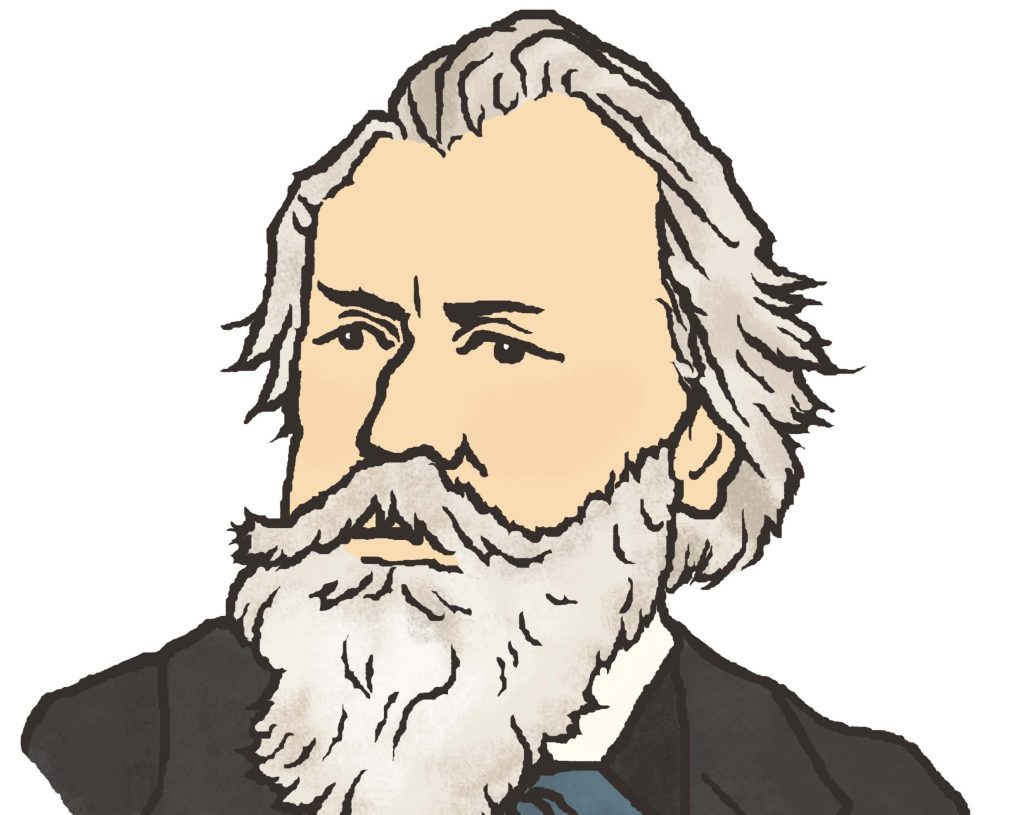

ブラームス「ハンガリー舞曲第5番」

ヨハネス・ブラームスによる「ハンガリー舞曲第5番(Ungarische Tänze Nr.5)」は、クラシック音楽史上最も有名な舞曲のひとつだ。

情熱的なリズムと哀愁を帯びたメロディが絶妙に絡み合い、聴く者を鮮やかな東欧の世界へと誘う。

曲の概要

「ハンガリー舞曲第5番」は、ブラームスが1869年に出版した『ハンガリー舞曲集』第1巻に収録されている。

全21曲から成るこの舞曲集は、ブラームスが民謡やジプシー音楽に触発され、主に既存のハンガリー風旋律をもとに編曲・作曲した作品群だ。

第5番は特に人気が高く、ブラームスの作品の中でも最も広く知られる曲のひとつとなった。

原曲はピアノ連弾用に書かれているが、後に管弦楽版をはじめさまざまな編曲が生まれ、現在でも多様な形で演奏されている。

音楽的特徴

この曲は、ハンガリーの民族音楽に特徴的なチャールダーシュ(Csárdás)の形式を踏襲している。

冒頭では、哀愁を帯びた旋律がゆったりと歌われ、続いて急速なテンポに転じ、エネルギッシュでダイナミックな展開を見せる。

拍子の揺れやアクセントの変化によって生まれる独特のリズム感は、ブラームスが民衆のダンス音楽から受けた影響を色濃く感じさせる。

また、旋律の繰り返しごとにニュアンスを微妙に変化させる手法も、この曲の生き生きとした魅力を支えている。

背景と受容

ブラームスは若い頃、ハンガリー出身のヴァイオリニスト、エドゥアルト・レメーニと共に各地を旅し、ハンガリー音楽に強い影響を受けた。

その体験が、『ハンガリー舞曲集』誕生のきっかけとなった。

「ハンガリー舞曲第5番」は発表当初から大きな人気を博し、現在に至るまで、

- コンサートのアンコールピース

- 映画やアニメーション、テレビ番組のBGM

- 教育用教材

など、幅広い場面で親しまれている。

特に、フリッツ・クライスラー編曲によるヴァイオリン版や、ユージン・オーマンディ指揮によるフィラデルフィア管弦楽団の演奏などが有名だ。

まとめ

ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」は、情熱と哀愁、洗練と野性味が絶妙に融合した傑作だ。

その親しみやすいメロディと躍動感あふれるリズムは、聴く者の心を躍らせ、今なお世界中で愛され続けている。

ぜひこの曲に触れて、ブラームスが音楽に込めた異国の情熱を感じ取ってみてほしい。

1億曲以上をCD音質で。さらに700万曲はCD超えの高音質!

🎧 Amazon Music Unlimited で今すぐ無料体験スタート!