音楽理論は、音楽を構成するさまざまな要素(音程、スケール、和音、リズム、調性など)を理解し、それらを組み合わせて表現するための知識体系です。ここでは、音楽の基本的な構造を理解するために欠かせない重要な概念を、順を追って詳しく解説していきます。

1. 音程と音階の詳細

音程と音階は、すべての音楽理論の基礎を成す要素です。音程は2つの音の高さの差を示し、音階はその音程に従って音を並べたものです。音程と音階の理解は、メロディや和音を作るために不可欠です。

音程(Interval)の種類と理解

音程には、次のような種類があります。

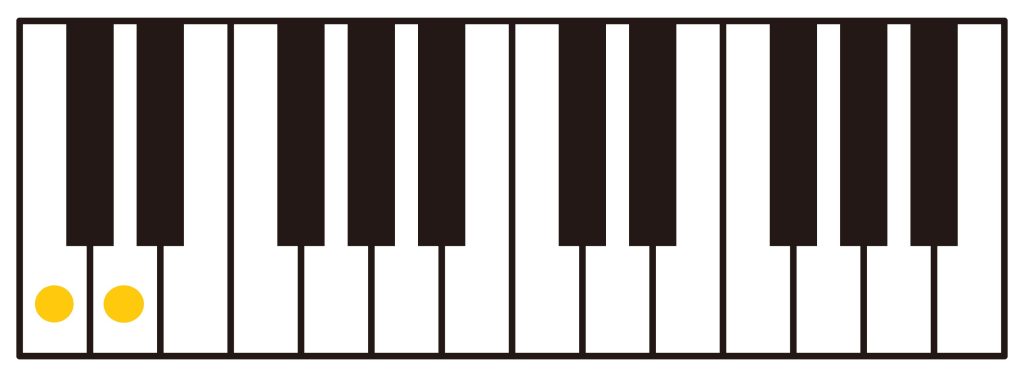

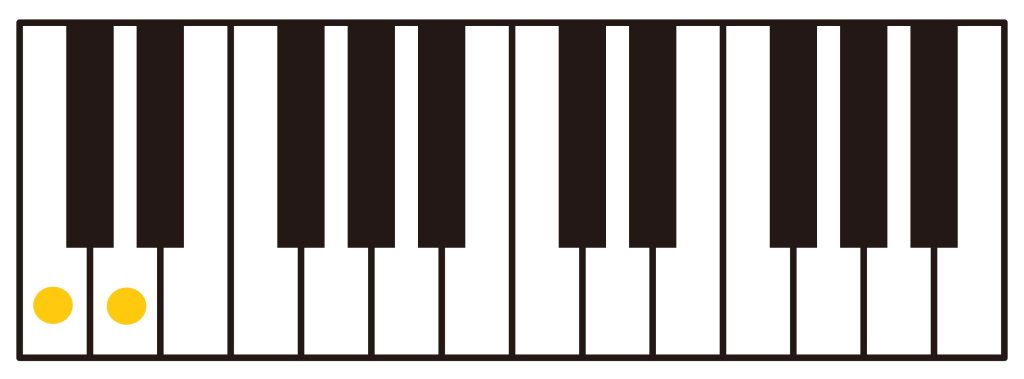

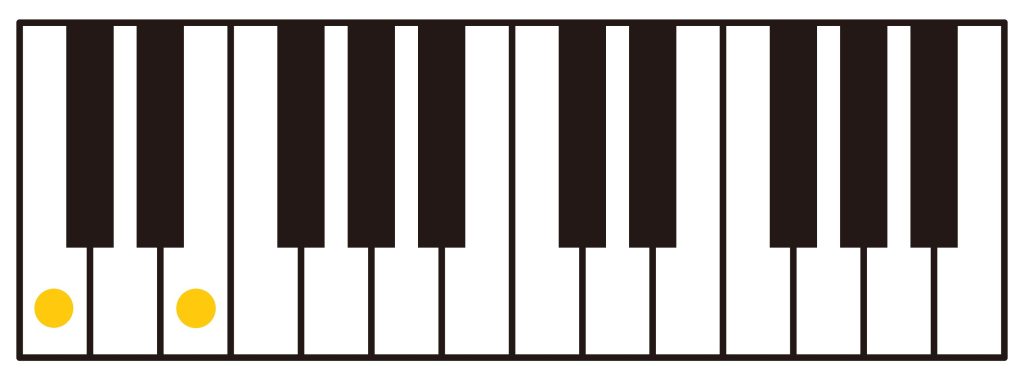

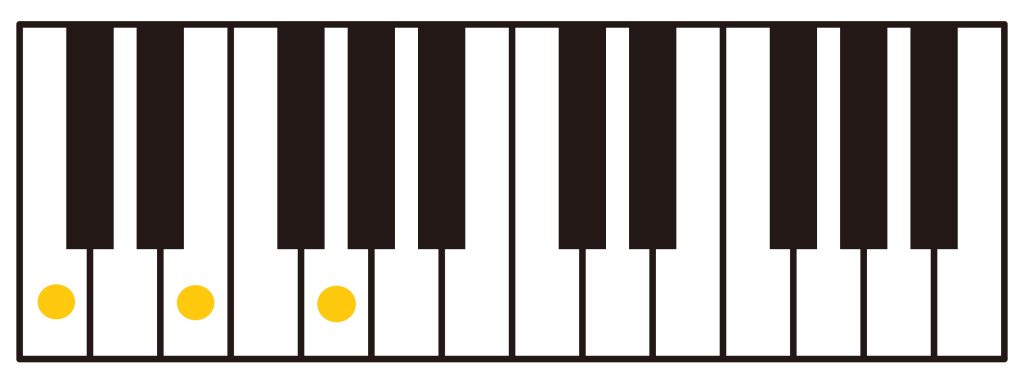

- 全音(Whole step):2つの音の間に1つの半音が入る音程。ピアノでは隣り合った白鍵から白鍵、または黒鍵から黒鍵の間に1つのキーが存在する場合です。

例: C(ド)からD(レ)の音程は全音です。

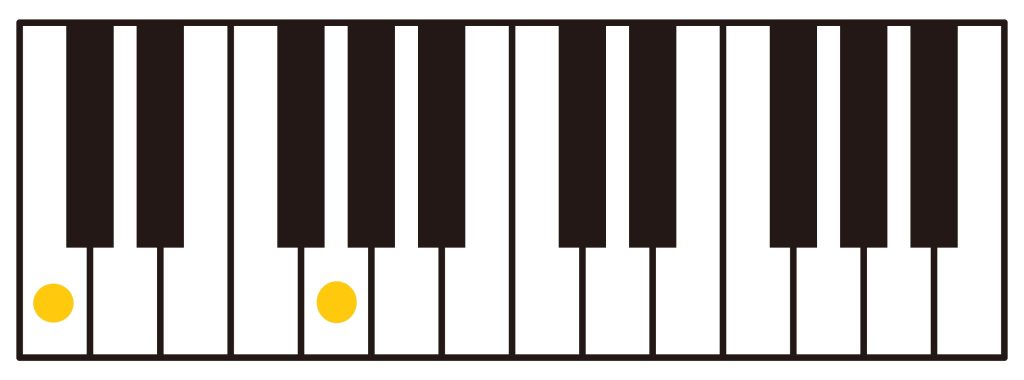

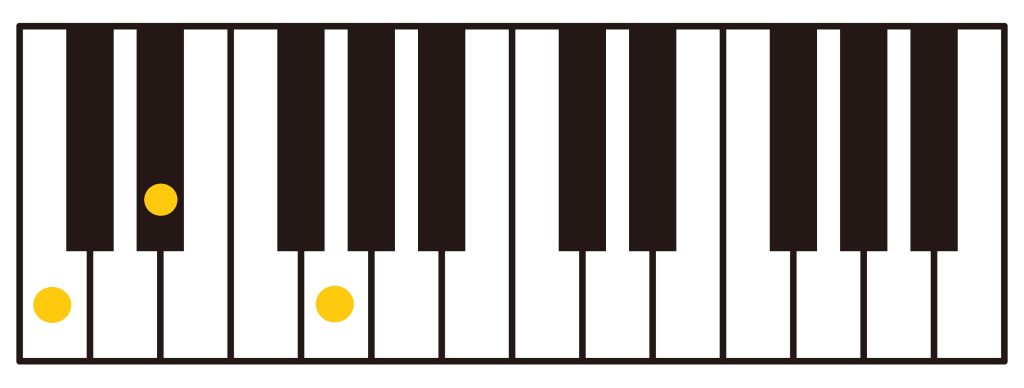

- 半音(Half step):2つの音の間に隣接した音がない音程。ピアノでは隣り合う白鍵と黒鍵の間にある音程です。

例: C(ド)からC♯(ド#)の音程は半音です。

音程の区別と命名

音程は、特定の名称で区別されます。これにより、和音やメロディの構成を理解する助けとなります。

- 1度(Prime):同じ音(例: CとC)

- 2度(Second):隣接する音(例: CとD)

- 3度(Third):3つ目の音(例: CとE)

- 5度(Fifth):5つ目の音(例: CとG)

これらの音程は、メジャー(大きい)またはマイナー(小さい)に分類されることがあります。例えば、CからEはメジャー3度、CからE♭はマイナー3度です。この違いは、和音の明るさや暗さを決定する重要な要素となります。

2. メジャースケールとマイナースケール

音楽のほとんどは、メジャースケールまたはマイナースケールに基づいて構成されています。これらのスケールを理解することで、曲の感情的なトーンを操作できるようになります。

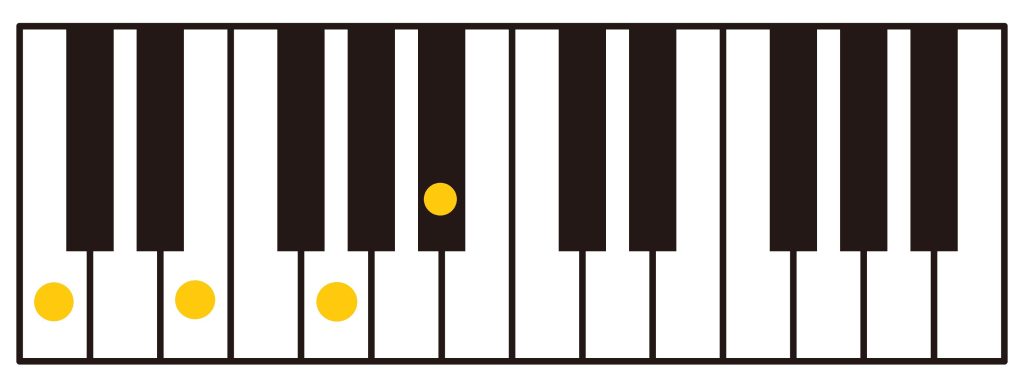

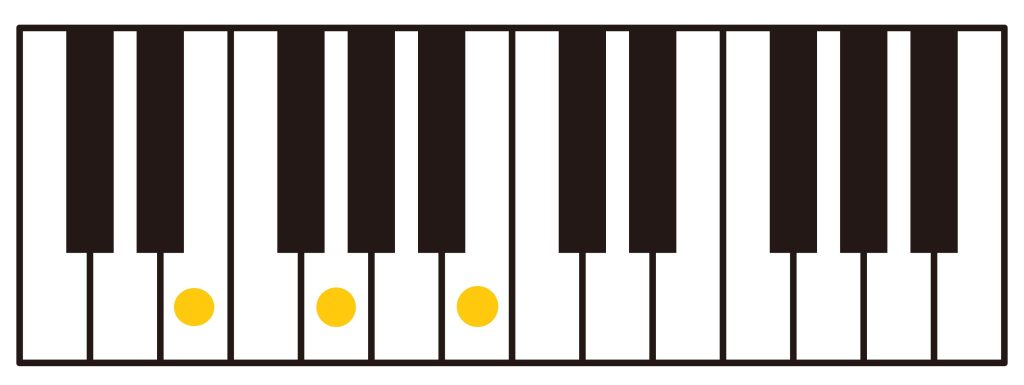

メジャースケール(Major Scale)

メジャースケールは、音楽の中で最も基本的で、広く使用される音階の一つです。このスケールは「明るい」響きが特徴です。

メジャースケールのパターンは、全音 - 全音 - 半音 - 全音 - 全音 - 全音 - 半音 という順序で音が並んでいます。

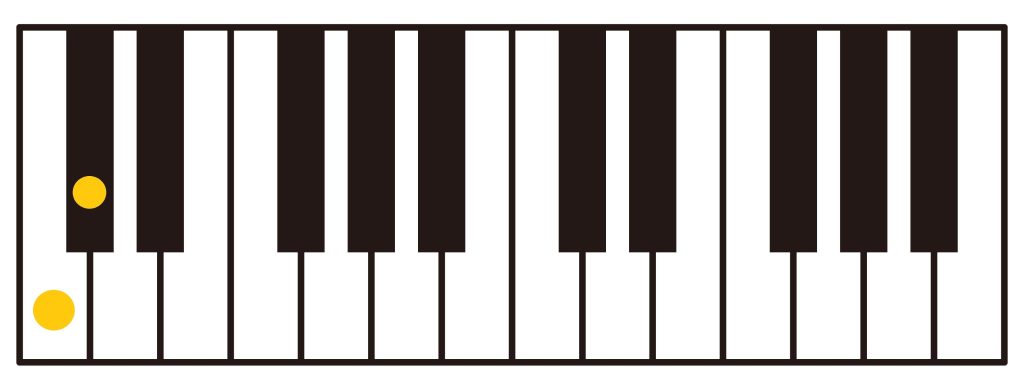

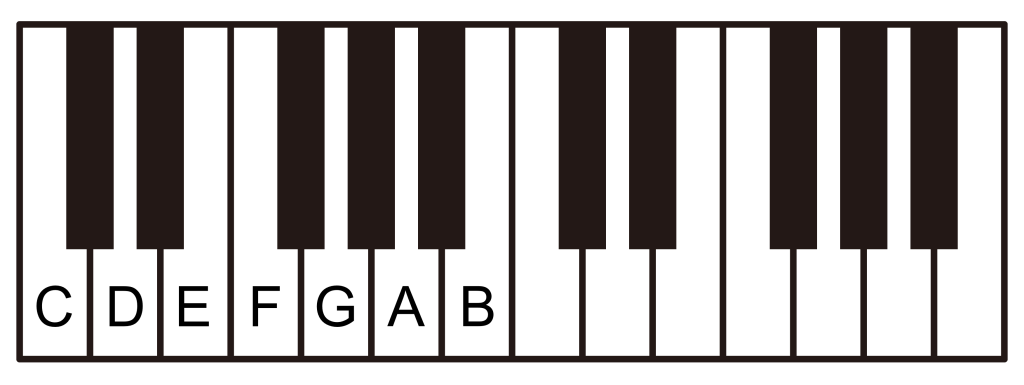

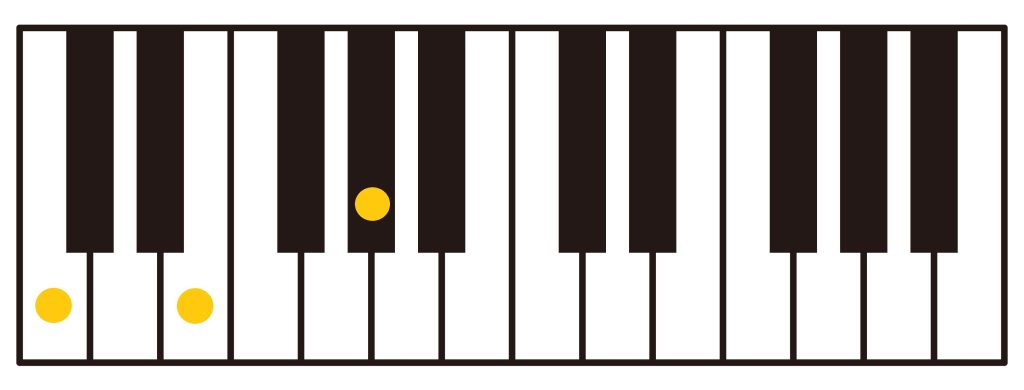

例: Cメジャースケール

C(全音)D(全音)E(半音)F(全音)G(全音)A(全音)B(半音)C

このパターンに基づいて、どの音から始めてもメジャースケールを作ることができます。Cメジャーは、ピアノの白鍵だけを使用するため初心者にもわかりやすい例です。

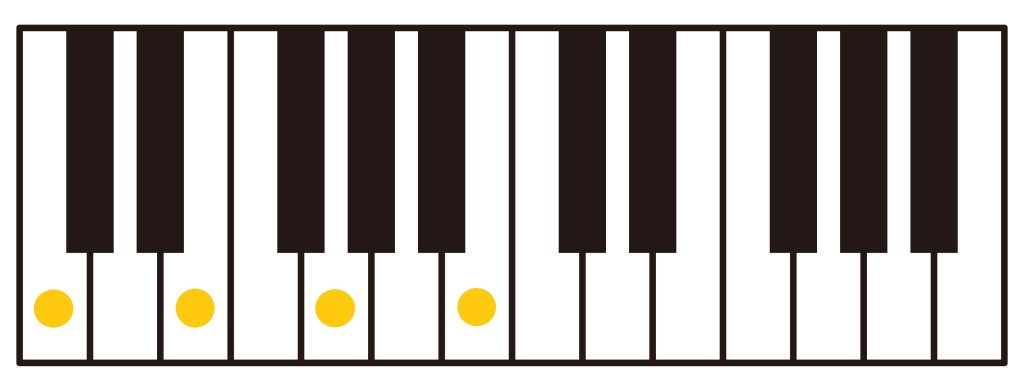

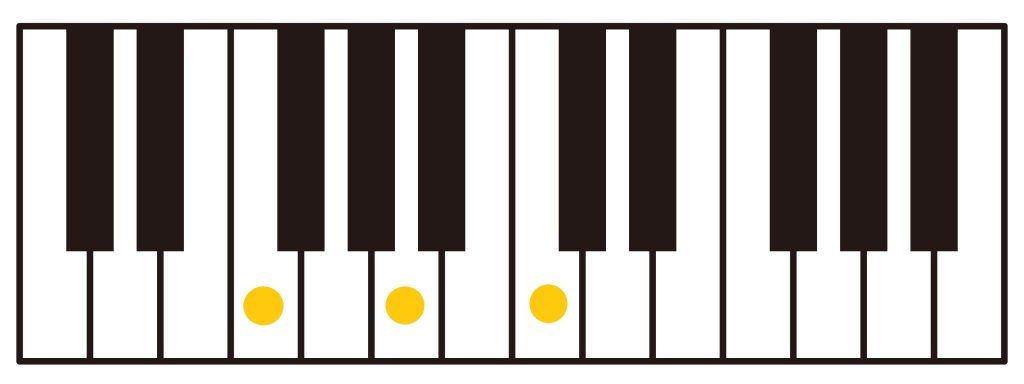

マイナースケール(Minor Scale)

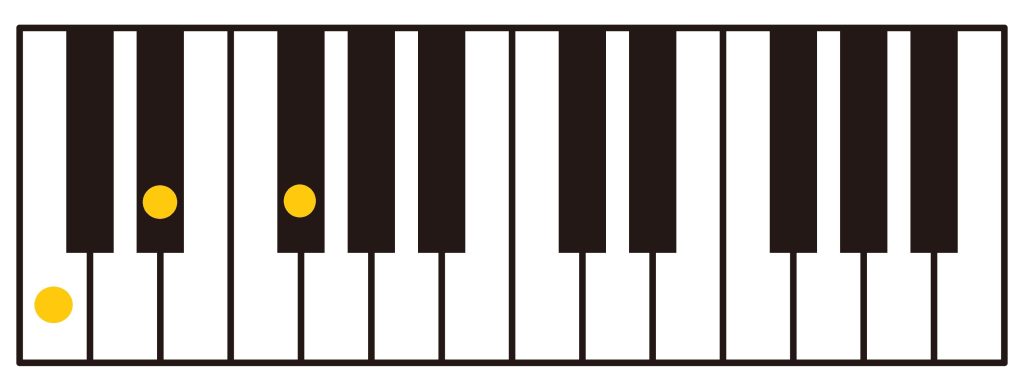

マイナースケールは、メジャースケールに比べて「暗い」「哀愁のある」響きを持つ音階です。マイナースケールにもいくつかの種類がありますが、ここでは自然短音階(ナチュラルマイナースケール)を説明します。

ナチュラルマイナースケールの音程パターンは、全音 - 半音 - 全音 - 全音 - 半音 - 全音 - 全音 です。

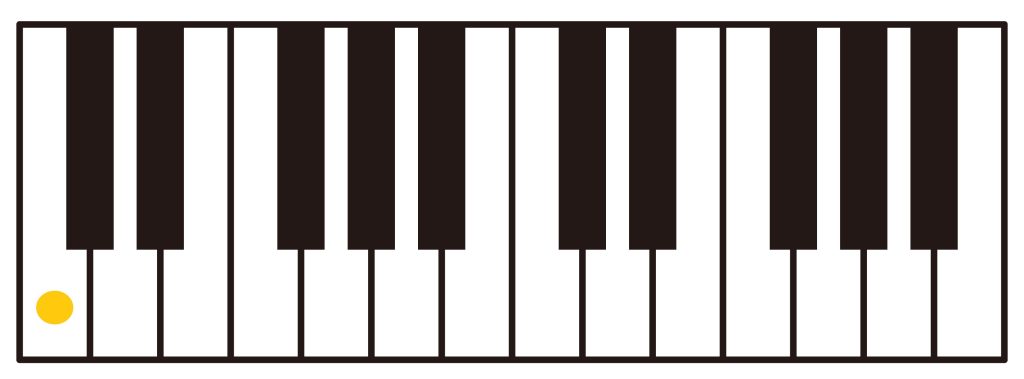

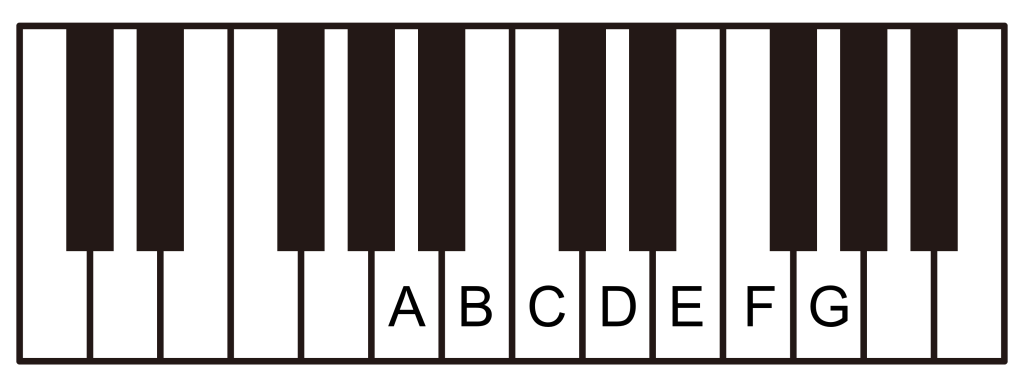

例: Aマイナースケール

A(全音)B(半音)C(全音)D(全音)E(半音)F(全音)G

AマイナースケールはCメジャースケールと同じ音を使用しますが、始まる音が異なるため、全く異なる雰囲気を持ちます。

3. 和音の基本: 三和音とセブンスコード

音楽において、和音(コード)は複数の音を同時に鳴らしてハーモニーを作る重要な要素です。最も基本的な和音は**三和音(トライアド)**です。

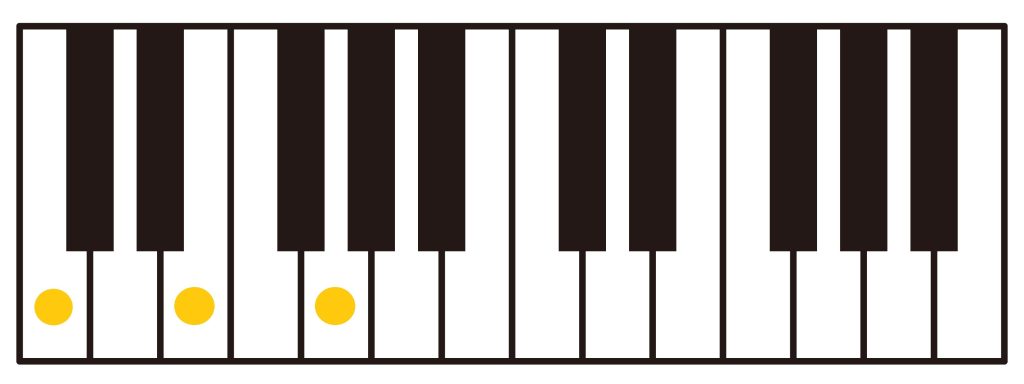

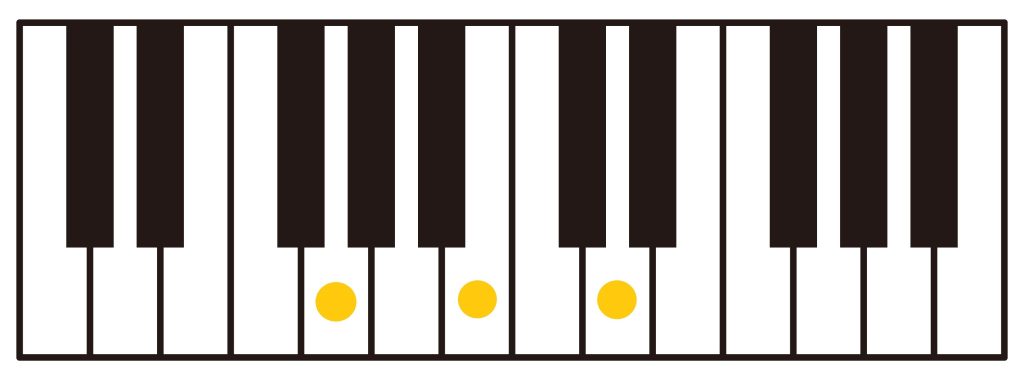

三和音(Triads)

三和音は、3つの音から構成される和音で、以下の要素から成り立ちます。

- ルート音(Root):和音の基となる音(例: C)

- 第三音(Third):ルート音から3番目の音(例: CからE)

- 第五音(Fifth):ルート音から5番目の音(例: CからG)

三和音は、メジャー、マイナー、増和音、減和音の4つの種類に分かれます。

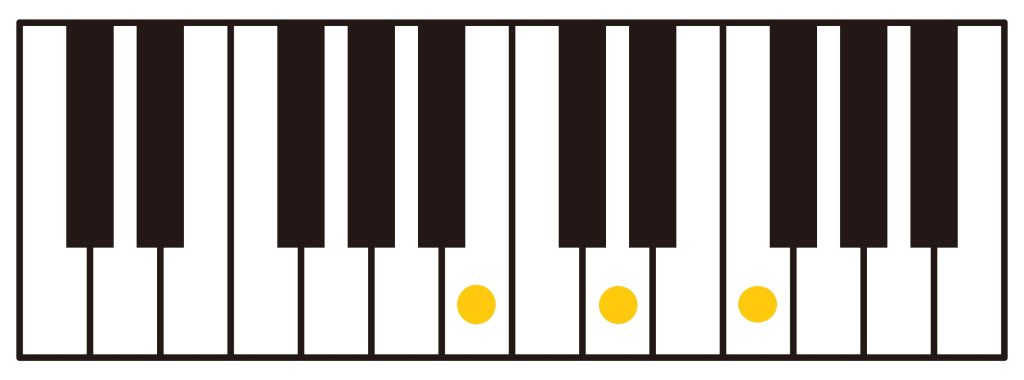

- メジャー三和音:明るい響き。例: Cメジャー(C, E, G)

- マイナー三和音:暗い響き。例: Cマイナー(C, E♭, G)

- 増三和音:緊張感のある響き。例: C増(C, E, G♯)

- 減三和音:不安定な響き。例: C減(C, E♭, G♭)

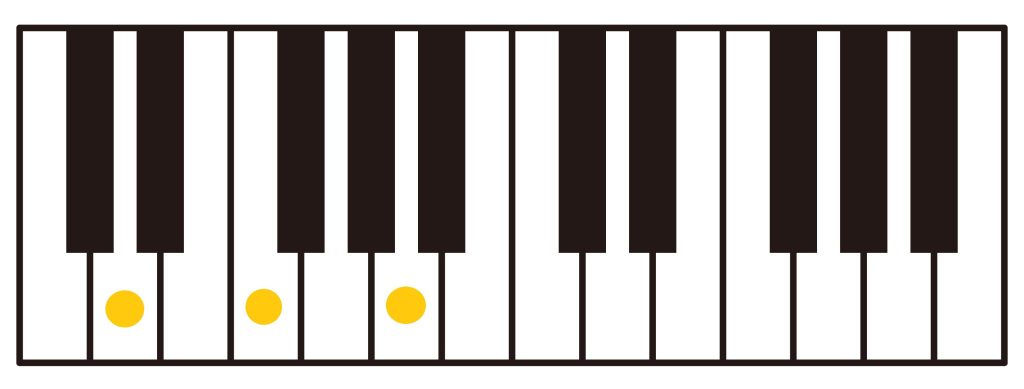

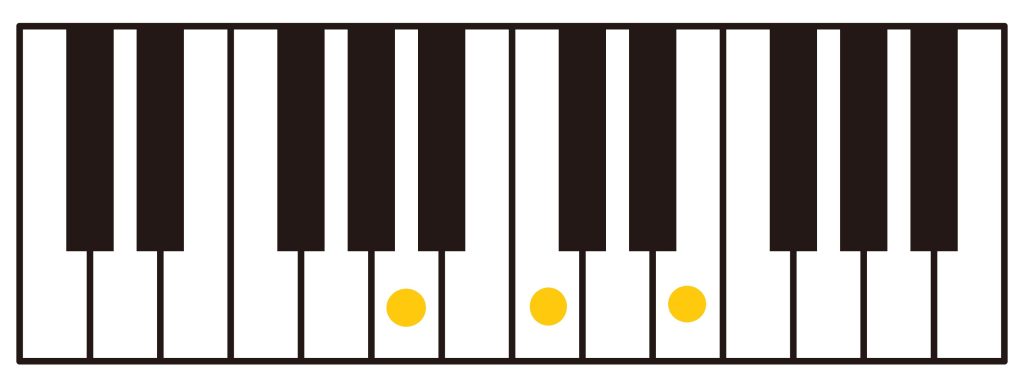

セブンスコード(Seventh Chords)

セブンスコードは、三和音に7度の音を加えた和音です。これにより、和音がさらに複雑で豊かな響きを持つようになります。最も一般的なセブンスコードは、**ドミナントセブンス(Dominant Seventh)**です。

例: C7(Cドミナントセブンス) = C, E, G, B♭

セブンスコードは、ブルース、ジャズ、ロックなど多くのジャンルで使用され、楽曲に特有の緊張感や解決感を与えます。

メジャーセブンスコード(Major Seventh Chord)は、メジャースケールの第1音、第3音、第5音、第7音を積み重ねて作られます。

例: Cメジャーセブンス(Cmaj7)=C, E, G, B

メジャーセブンスコードは、主にジャズやポップスで使われる、やわらかく心地よい響きを持つコードです。

4. ダイアトニックコードとは?

ダイアトニックコードは、特定のスケールの音を使って形成される和音です。これらのコードは、調性に基づいて自然に使用されるコードであり、楽曲の進行やハーモニーを決定する要素となります。

メジャースケールのダイアトニックコード

Cメジャースケールに基づくダイアトニックコードの例を挙げます。

- I: Cメジャー

- ii: Dマイナー

- iii: Eマイナー

- IV: Fメジャー

- V: Gメジャー

- vi: Aマイナー

- vii°: Bディミニッシュ

これらのコードを組み合わせることで、自然なコード進行を作り出すことができます。特に、V-I進行(ドミナントモーション)は、最も強い解決感を生む進行として、多くの曲で使用されています。

5. 実践的な応用

ここまで学んだ音程、スケール、和音の知識を基に、実際にコード進行やメロディを作ってみましょう。以下は簡単な例です。

Cメジャースケールを使った基本的なコード進行

Cメジャーのダイアトニックコードを使った基本的な進行をいくつか紹介します。

- I - IV - V - I

例: C(I)→ F(IV)→ G(V)→ C(I)

これはポピュラー音楽で非常に多く使われるコード進行で、曲に明るい解決感を与えます。 - ii - V - I

例: Dm(ii)→ G(V)→ C(I)

ジャズなどでよく使われる進行で、流れるような動きと解決感を生み出します。 - vi - IV - V - I

例: Am(vi)→ F(IV)→ G(V)→ C(I)

少し哀愁のある雰囲気を持つ進行で、感情的な展開を作り出します。

まとめ

音楽理論の基礎を理解することで、より自由に楽曲を作り、他のミュージシャンとのセッションでもスムーズに演奏できるようになります。ここで学んだことを実際に演奏や作曲に活かし、音楽を深く楽しみましょう。

次のステップでは、リズムやさらに高度な和音の理論を学び、より複雑で洗練された音楽を作る方法を探っていきます。